風傳廣電總局限韓令未現公文卻似已落實,韓媒曝光多項調控細節

更新時間:2025-09-22 10:45:03作者:佚名

近日坊間流傳的廣電部門關于限制韓國文化產品的規定,雖然沒有正式文件公布,卻好像已經實際執行了。

7月28日,有香港媒體披露消息,稱中國內地廣電總局已下達通知,要求各電視臺不得邀請韓國藝人參演電視劇或參與節目,涵蓋綜藝、戲劇、廣告、商業演出等多個領域。

八月一日,新浪娛樂披露,國家廣播電視總局計劃約束韓國藝人在中國的表演事務,不過實際意圖是進行管理貝語網校,審批環節的規定會變得嚴格。

相比之下,中國內地新聞媒體大多含糊其辭,韓國同行卻直言不諱,并且公布了部分內情。韓國《體育周刊》透露,針對韓國藝人在華發展疑禁韓令名單外流,中國方面將采取若干措施,具體包括:

1.韓國人氣偶像組合禁止在中國活動;

2.韓國偶像不允許開展1萬人以上的公演;

3.新規定韓國文化事業公司禁止投資;

4.包括事前制作的相關合作項目禁止。

韓國《中央日報》于8月2日披露,自7月中旬起,涉及中韓文化交流及合作的多項計劃相繼停滯。

影視作品之外,娛樂節目也面臨相似困境。不乏韓國明星參與并制作完畢,卻最終無法播出的事例。韓國業界猜測,這與中國反對韓國接納“薩德”導彈防御系統有關。

盡管官方指示尚未公布,但國內眾多與韓國相關的活動已開始悄然變動。原計劃于八月末在上海舉辦的EXO演唱會近日傳出取消消息,這可能與審批流程趨嚴存在關聯。

或許文字記錄終究不會形成,通過樂聲就能領會其中的深意。過去那些所謂的“禁止令”,多數時候只是接到非書面的傳達,大家心里明白,然后各自想辦法去落實。

政治日益通俗化,娛樂亦趨向政治化。兩者本質上有許多相似之處,它們都極度依賴民眾的支持,并且善于激發強烈的情感。

從八九十年代的中日友好時期,到近年來的中韓友好時期,日式文化、韓國流行文化依次盛行,幾乎能夠作為劃分不同年齡群體的文化特征。

這項針對韓國的禁令,是否會重現過去日本電視劇的遭遇呢?然而,過去是日本獨自輸出的挫折。現在,與中國韓國有緊密合作的企業,恐怕將要共同承擔后果了。

圍觀群眾拍手稱快,影視公司淚流向海

雖然未見實質文件,但調整已經開始。

有報道指出,一家知名電視臺的國際劇場部門計劃中止播放韓國電視劇,同時表示短期內不會邀請韓國明星參與節目;另一家電視臺準備推出的節目中,原定陣容里有韓國藝人,因此正為如何變動方案而煩惱。

電影集團對此事態度相當小心,知情者指出,已經完成的(韓劇相關)作品只能靜觀其變,觀察后續發展;進行中的項目別無選擇,只能勉強推進疑禁韓令名單外流,不過未來前景堪憂;尚未開拍的劇集,可以預見短期內都不會聘請韓國藝人。

根據硬糖君的觀察,一些已經播出或開拍的韓劇目前并未遭遇明顯阻礙,比如池昌旭主演的《旋風少女2》正在按計劃播放,他和王曉晨合作的《我的男神》也已完成拍攝工作,由金圣柱領銜的《漂亮的她》以及RAIN主演的電視劇《八月未央》目前也處于正常拍攝狀態。

但業內專家指出前景并不明朗,這些項目當前處境十分艱難,若停止拍攝會造成更大損失,若繼續拍攝則擔心會面臨審批的進一步限制,未來走向充滿不確定性,只能靜觀其變。

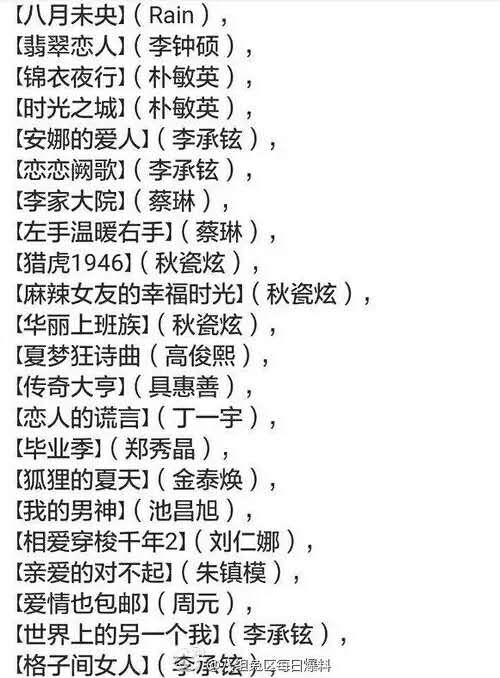

目前國內正在播出和即將播出的,含有韓國藝人參與的影視作品和綜藝節目數量可觀,大約有幾十部,其中就涵蓋了像《旋風少女2》和《翡翠戀人》這樣備受關注的劇集,一旦相關政策實施,將會影響到電視劇、網絡劇以及各類綜藝節目等多個方面。

然而,與以往的“禁止娛樂活動令”和“限制外國藝人令”相比較,“限制韓國文化產品令”卻收獲了網民們的熱烈贊同。

政治狀況與觀念出現波動,網友們紛紛感嘆“個人在時代面前微不足道”。韓流本就處在流行文化的不利位置,支持者多,批評者也不少。國內文化產業發展迅速,民眾對本國產品的維護心態愈發明顯。

一夜之間“韓流”轉為“寒流”,最先受影響的,恐怕是韓國娛樂企業的中國合作方。

讓我們瞧瞧這份很長的清單:華策、華誼、搜狐、阿里、騰訊、萬達、愛奇藝、寰亞、蘇寧環球……說實話,如今但凡涉及電影電視制作,幾乎都離不開三星的影子。

中國資本認為韓國團隊條件優越,價格合理且產出優質,因而大量投入資金,計劃進行大規模合作。沒想到突然發生意外情況,如同將冷水澆在熱油上,又像是懷里抱著冰塊般令人措手不及。

韓國向來是華策影視拓展海外市場的關鍵據點。早在2014年,華策便出資3.23億元人民幣擔當了《太陽的后裔》的出品方,同時還成為韓國電影界三強之首N.E.W的第二大股東。

今年三月,華策影視與韓國CJ E&M簽署了戰略合作關系,雙方表明將在2016年合力打造高投入高收益的優質劇集,計劃三年內共同開發三到四部頂尖網絡劇作品,雙方將共同開拓海外市場。

搜狐視頻把主要精力也投入到中韓合拍的電視劇里,沒想到《評價女王》剛開始播出就遭遇了播出限制。

今年三月,華誼兄弟投資了以藝人經紀為主的SIM公司,同時購入了制作過《來自星星的你》的HB娛樂企業,總計花費超過四億元人民幣。

寰亞影視事先就與SM公司達成了協議,負責處理旗下所有藝人在中國的所有經紀事務,并且獲得了該公司的獨家代理權。

今年二月,阿里音樂與韓國知名娛樂集團SM娛樂建立了獨家戰略伙伴關系,阿里巴巴集團還投資了1.9525億元人民幣,獲得了SM娛樂4%的股份。

蘇寧環球對韓國Redrover公司注資3100萬美元,同時又向FNC公司投入2900萬美元。

最近因為某部劇非常受歡迎,視頻平臺開始大量購買韓國電視劇,形成一個小高峰。現在,優酷正在播放已經獲得批準的韓劇《某某某》。本來計劃在八月和十月與韓國同時播出《某某某》和《某某某》,但情況還不確定。這些每集就要花費幾十萬美元引進的韓劇如果無法播出,造成的損失一定很嚴重。

日劇之今日,韓劇之明天?

倘若“限韓令”能像“限日令”那樣徹底且持久地實施,未來金秀賢、宋仲基等人或許也會轉變為一代人的共同記憶。

如同70年代的人談論高倉健,80年代的人提及日本動畫作品。90年代和00年代的同齡人,將來也會向更年輕的群體表示,他們當年觀看的韓國電視劇,遠比你們現在接觸的泰國劇集要精彩得多,因為根據當前的發展趨勢,硬糖君認為歌舞類印度劇很難與充滿戲劇沖突的泰國劇匹敵。

現在韓國流行文化非常盛行,但在上世紀八九十年代,中日關系較為融洽的時候,日本電視劇才是觀眾的主要選擇。

過去,高倉健主演的《追捕》是“文革”結束后進入中國大陸的第一部外國影片,它如同窗口,使當時的中國人得以認識日本,了解現代社會,這位硬漢形象也由此成為一代人的集體記憶。

那個時期,有商家仿制了高倉健在《追捕》中穿過的風衣,僅用二十天就售出十萬件,其熱度甚至超過了如今“宋慧喬同款”的流行程度。

那個時刻中國正經歷改革開放,與日本簽署《中日友好條約》的時期,思想的解放和經濟上的變革,開啟了長達近二十年的中日關系融洽階段,80年代播出的經典日劇例如《血疑》、《阿信》、《排球女將》,都曾廣受歡迎。

九十年代期間,日劇仍然占據著熒屏主導地位,常見的有《東京愛情故事》、《悠長假期》、《101次求婚》、《恐龍特急克塞號》、《庶務二課》等作品,持續受到觀眾喜愛,而日本動畫如《圣斗士星矢》、《貓眼三姐妹》、《棒球英豪》、《灌籃高手》、《數碼寶貝》等,則成功塑造了中國首批二次元愛好者群體。

以我們這類將面無表情的角色視為不如雅人叔提鞋資格的日劇愛好者來說,正是在那個特定階段得到了發展。

不過,當中日政治氛圍變得緊張,日本電影和動畫片完全消失在中國電視頻道上,那股“日本風潮”也變成了蒙塵的往事。少數還喜歡日本文化的粉絲轉往a\b站這類小眾網絡空間,許多視頻平臺連日劇這一分區都沒有了。

日劇愛好者表面上仍自認比韓劇愛好者高人一等,實際上早已無法抵擋韓流日益壯大,每月不斷捧出新偶像的勢頭,如今甚至快要被泰劇趕超了。

目前國內的影視觀眾之間存在著一種明顯的等級劃分,英國電視劇排在首位,其次是美國電視劇,再次是日本電視劇,然后是韓國電視劇,國產電視劇排在第四位,而泰國電視劇則處于最低的位置。根據硬糖君的推測,那些充滿戲劇沖突的泰國電視劇可能會成為“限制韓國文化產品進口”政策下最大的贏家。

英美日韓在政策上已經遭遇限制,僅從劇情角度看,那些充斥著俊男靚女、豪車豪宅、細膩情感描寫以及經典戲劇沖突的泰國劇集,顯然更契合我們當下的觀看偏好。再說,通常處于社會評價體系末端的人群,恰恰是最普通的大多數。安徽衛視不正是借助泰劇獲得了顯著的市場成功嗎。

生存本身已屬不易,即便觀看電視節目,也無需進行深奧的社會議題剖析,此行為實在缺乏同情心。近期韓劇如《匹諾曹》、《信號》等作品,似乎正效仿日劇的思辨風格,被社會遺棄的現象也變得順理成章。影視制作業界未來是否打算開拓泰國市場,薩瓦迪卡。