活力中國調研行走進湖北!產業崛起,經濟增長勢頭強勁

更新時間:2025-09-11 11:19:26作者:佚名

中青報·中青網記者 朱娟娟 郭韶明

見習記者 席聰聰 菅浩云

在武漢市經開區,每118秒就有一輛“嵐圖”新能源汽車完成下線;在宜昌,三年內建成了智算能力3500P,目前在建算力達到11600P,大數據及算力產業正在快速崛起;在鄂州,“空中出海口”花湖機場已經開通了104條國內外貨運航線,一個“全球買入、全球賣出”的貨運航線網絡正在迅速構建……今年8月下旬,“活力中國調研行”主題采訪團來到湖北,一個個新興景象不斷涌現,為高質量發展注入了強勁動力。

最近,湖北省公布了一些統計信息,這些年,本省的經濟體量先后達到了四萬億元、突破了五萬億元、上升到了六萬億元,比原計劃早了一年完成了“十四五”期間的目標,形成了一條持續向好的增長態勢。今年前六個月,湖北省的GDP增長了百分之六點二,許多經濟方面的數據一直位居全國前列、在中部地區處于領先地位,對于中部地區的發展起到了更加重要的帶動作用。

“活力湖北”的支撐,科研優勢、人才回流、能力提升等構成要點。

在武漢經開區嵐圖汽車制造基地,工人們于裝配線上進行汽車部件的安裝作業。此照片由中青報·中青網實習記者席聰聰拍攝。

武漢經濟技術開發區位于武漢市南邊,這里聚集了十家整車制造商、十四個整車制造廠以及一千四百多家零部件公司,是國內的汽車產業核心地帶,也是國家新能源和智能網聯汽車的重要基地,每年整車的生產量與銷售量接近一百萬臺。由于全產業鏈不斷進步,創新能量持續釋放,“中國車谷”正快速邁向全球汽車行業的領先位置。

東風汽車集團旗下的高端智能新能源企業嵐圖汽車,體現了“中國車谷”的蓬勃生機與快速進步。嵐圖汽車致力于實現科技自主,已經牢固掌握了智能網聯新能源汽車的核心技術。嵐圖汽車科技有限公司的講解員黃鑫毅談到,該公司在新能源整車制造平臺、電子電氣系統布局、車身構造、底盤技術等方面處于行業前列,其位于武漢的制造基地是國家級的智能制造標桿,已經實現了5G與工業互聯網技術的全面覆蓋應用。自2020年7月品牌正式推出之后,嵐圖汽車取得了快速的成長:到2025年上半年的統計數據顯示,累計銷售數量達到了56128輛,并且連續四個月單月銷量超過了萬級別。

科技革新推動產業進步。最新統計表明,湖北省內設有全國性專業實驗室四十五處、國家級科研機構一百六十四個,集中了八十二名兩院院士、四十一萬五千名科研工作者、一千一百二十一萬名技術能手。優化政產學研金服用“北斗七星式”成果轉化機制,湖北科技創新成果突出:今年上半年,研發出全球首款北斗全頻點高精度芯片、全球最高強度平頂脈沖磁場、全球最快磁懸浮技術等十余項重大科技突破,推出全球首臺高速高精智能重型機床等三款具有國際影響力的工業母機裝備。

持續改善的創新創業氛圍,幫助眾多科技創新的杰出人才,在此達成與城市前景的緊密契合。

進入園區以來,我們享受了降低的租賃費用、官方的信息普及、產業環節的對接服務、專業人員的指導支持等全方位的支持……8月25日,在湖北青創園(光谷)示范園,武漢謙達智能科技有限公司的發起人、華中科技大學在讀的90后博士生王杰這樣表示。

在湖北青創園(光谷)示范園,武漢謙達智能科技有限公司的創始人王杰,一位華中科技大學在讀博士生,同時也是90后,向眾人講述了他的創業經歷,這一幕由中青報·中青網見習記者菅浩云拍攝記錄下來。

王杰在研究生學習階段,加入了學校的科研機構,開始對氣體感應設備展開探索;進入博士深造之后,他轉而研究氫能源相關課題,與同事們一起成功研發出能夠耐受高溫的氨氣感應裝置留學之路,實現了國產化生產。這種感應裝置的關鍵組件,是由團隊精心設計的高溫氣體探測電子陶瓷元件,它讓氨氣以及氮氧化物的識別準確度提升到了極高水平,即百萬分之一的精度,這種技術能夠用于汽車以及工業環境中的氣體監測工作。

2024年末,企業搬入該基地,科研成果成功轉變為應用產品,在國內環保器械行業領先者那里進行國產替代測試,收到正面評價。

園區之中,類似謙達智能的創新創業集體為數不少。園區管理者徐杰表示,2022年共青團湖北省委、東湖高新管委會以及華中科技大學科技園共同協作建立了這個示范區域,該區域圍繞企業實際應用需要,促進資金、市場、技術以及人才等要素的對接與整合。

到目前位置,園區共組織了351次創新創業活動,每個星期至少安排兩場,為大學生創新實踐提供了兩萬人的服務。園區已經培育了254家創業公司(團隊),其中包括慧觀生物、創現科技等一些杰出的企業;在這些企業中,有61家是由在校大學生以及畢業五年內的高校畢業生創辦的,這些企業已經幫助超過兩千五百名青年實現了就業。

在江漢平原那片富饒的土地上,科技的進步使小龍蝦擺脫了季節性供應的限制,實現了全年都能新鮮上市。

8月26日,潛江后湖管理區張家窯某池塘邊,養殖戶李福建正用小船取回一筐筐小龍蝦,緊接著又啟動無人機進行飼料投放,水面隨即蕩漾起圈圈漣漪,他經營著33畝養殖塘,全部親自管理,每畝每年能賺1萬元,陽光照射下氫能技術應用,李福建皮膚黝黑,額頭上布滿細小的汗珠,眼神中透露著難以抑制的喜悅。

湖北潛江,當地居民在池塘中捕撈小龍蝦,此情此景由中青報·中青網記者朱娟娟拍攝記錄。

李福建的養蝦池地處湖北省小龍蝦產業技術研究院張家窯“四季有蝦”試驗示范基地。“得益于‘四季有蝦’這項技術,他的養蝦收益增加了一倍。”李福建表示。

研究院副院長李明波表示,大約在2000年,潛江市著手發展小龍蝦的培育產業,慣用的培育模式是春天投放幼體,夏天集中售賣,秋天和冬天則幾乎無產品供應,由此造成市場供應高度集中,價格起伏劇烈,養殖戶的經濟收益周期非常短暫。

自2022年歲末起,該機構圍繞多個維度展開努力,包括對池塘設施的革新,新式發酵飼料的探究,以及生物物質循環技術的攻關,并因此達成了全年皆可養殖蝦類的目標。

湖北潛江,存在一個名為“四季有蝦”的養殖示范地點。該基地的影像資料由中青報·中青網記者朱娟娟拍攝提供。

當前,潛江小龍蝦整體經濟收益超過870億元,是當地居民就業與創業的重要招牌。潛江市勞動就業管理局就業指導科負責人劉傲表示,當地小龍蝦產業環節包含多種職位,例如分揀工作人員、品質檢驗專家、水產養殖技師、網絡銷售達人等。現階段,整個產業已經吸納二十余萬人員參與工作。

經濟發展帶動工作機會增加。統計資料表明,過去四年,湖北省每年創造的工作崗位都超過九十萬個。以前,這個位于中國中部的省份主要是勞動力輸出地,并且人才大量流失。現在,得益于政策支持、產業優勢和家鄉情感等多方面影響,湖北不少地方正經歷著人才回流的高峰期。

8月27日,天門悅姿服飾公司的制造場所內,縫紉設備運作不停,發出陣陣聲響,“智能工廠生產數據總顯示板”上的數值持續變化,37歲的劉麗紅此時正逐條為一批女士褲子進行收邊處理。

湖北天門服裝產業基地里,不少工人正在縫制衣物,照片由中青報·中青網記者朱娟娟拍攝。

劉麗紅三年前從廣東的制衣企業返回家鄉,目前每月可賺取七千余元,她的丈夫也在此地的服裝加工區擔任運輸車輛駕駛員,回到本地之后,他們得以更加周全地照料長輩和子女。

悅姿服飾是一家在服裝電商領域帶領家鄉創業的杰出公司,它成立于2019年,2024年生產的服裝數量超過一千萬件,這些產品被銷售到了美國、德國、加拿大等多個國家,公司的年產值達到了五億元以上。

該公司坐落于天門白馬服裝原創電商園區,該園區設有多個功能區域,包括面料供應地、輔料供應地、生產制作地、網絡直播地以及智能倉儲地等,覆蓋了服裝制作的所有流程環節。企業在此地能夠獲得全面的服務支持,實現各項需求的整體解決。悅姿服飾的行政負責人徐蒙表示,本年度企業的服裝年產量計劃達到兩千萬件。

湖北天門白馬服裝的原創電商基地,展出了許多布料,這些布料由中青報·中青網見習記者菅浩云拍攝。

悅姿服飾的迅猛發展,劉麗紅等人的回鄉,是體現了天門“服裝網絡銷售+回歸家鄉開創事業+促進工作機會”這一風潮的一個具體案例。

天門從1990年代開始,涌現出許多人往南方打工從事服裝行業的現象。近些年,天門通過規劃來吸引項目,依靠項目來聚集產業,陸續制定了十七條關于紡織服裝產業的措施,不斷促使服裝網絡銷售行業從原本的零散狀態,發展到現在的集中化模式,家家戶戶織衣服、人人參與網上銷售,已經成為當地普遍的景象。

天門為了應對勞動力不足的問題,推行了“服裝電商千人培訓方案”,每年培養主播、營銷、設計、縫紉制作等領域的專業人才將近三千人。

天門市人社局一位負責人表示,本地從事服裝網絡銷售工作的人員數量已經達到十六萬之眾。目前,該市以服裝電商為經營主體的企業總數已經達到七千家,每年的成交總額已經超過了五十億元。在過去三年時間里,這里已經成功吸引大約十萬人選擇回到家鄉發展。

在隨州市隨縣,一種小型菌菇正在帶動一個龐大的行業,包括超過300種菌菇及其深度加工的商品,它們飄洋過海,在六十多個國家與地區散發出誘人香味。

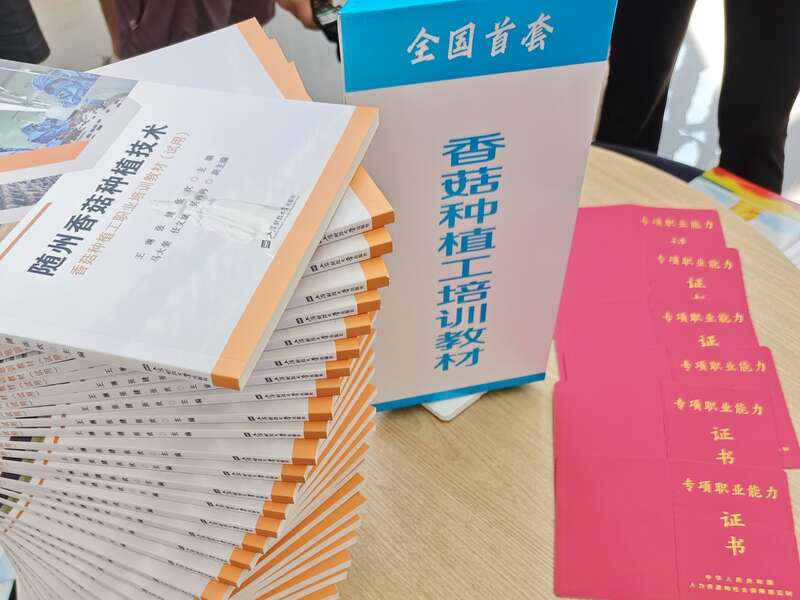

行業需要革新,勞動力是核心要素。二零二三年起,隨縣勞動人事部門持續舉辦香菇培育人員專項教育超過二百次,教育規模達一萬二千人之多,使經驗豐富的栽培者轉變為熟悉智能調控溫度、全年收獲等二十多種新技術的職業人員。此外,頒布了國內首個香菇培育人員技術能力規范,建立了從選拔到培養再到使用的完整人才機制。

湖北隨縣人社部門研發了國內首個香菇栽培人員職業能力規范,同時編撰了配套的指導手冊。中國青年報·中國青年網見習記者 席聰聰提供圖片

當前產業興起的風潮里氫能技術應用,許多鄉親達成了在本地工作的夙愿。三十八歲的趙榮,此刻在本地一個香菇培育園里,負責進行無菌栽培環節,每月能賺到四五千塊錢的收入。

早些時候,趙榮在廣東省的一家塑料加工企業任職,后來她回到家鄉,參加了為期十天的無費用學習項目,成功加入了一個農業種植園區的工作團隊,她家與工作地點相距不遠,步行僅需十幾分鐘,這樣她就能經常探望家人,她對此感到非常滿意

在隨州香菇博物館里,那些培育在專用架上的菌筒里,正茁壯發育著香菇,這是由中青報·中青網記者郭韶明拍攝的畫面所記錄的。

香菇是隨縣的主要經濟來源,促進了工作機會的不斷增加。二十年前,大概有十萬戶家庭種植香菇;現在,大約有三十萬人持續從事這個行業。

天門的紡織業、隨縣的菌類產業,充分展現了湖北省依靠特色行業促進人才回鄉開創事業,并且幫助當地民眾增加工作機會的顯著成效。湖北省人力資源和社會保障部門統計的信息表明,今年前七個月,全省范圍內新增加了六萬一千三百個由返鄉人員創辦的企業或組織,這個數字比去年同期增長了百分之十六,并且這些新創事業為十六萬四千名本地居民提供了工作崗位。